函館の音楽遺産

私の住んでいる北海道・函館市は「函館山からの夜景」が有名ですが、

一方古くから北海道の玄関として多くの歴史が存在します。

また更にさかのぼると多くの遺跡も発掘されており、

その中、音楽という側面から後の日本に多大な

影響を与えたと考えられる3つの音楽遺産があります。

ほんの一部ですが、ご紹介をさせていただきます。

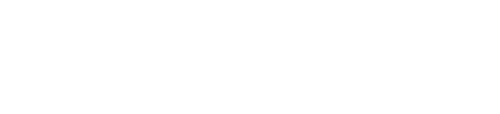

縄文の響き

函館近郊には多くの縄文遺跡があり、北海道で唯一の国宝「中空土偶」は、 北海道 旧南茅部町(現・函館市)著保内野(ちょぼないの)遺跡より出土したものです。

その遺跡群は「北海道・北東北を中心とした遺跡群」としてユネスコへの推薦が正式に決定しました。(2019年12月)

縄文時代は一万年もの間続きましたが、これまで発掘された縄文遺跡には、戦った跡がみられないそうです。

この長きにわたってどうして争いを避けることができたのでしょうか。人の叡知の源とも言えるような、

そのような時代に響いていた音世界を知ることできればどんなに素晴らしいことでしょうか。

縄文時代の遺跡から発掘される、音を出すための道具と考えられる遺物が数多く出土され、

縄文時代の人々がすでに音楽的活動をしていたことが明らかとなっています。

《 土笛~つちぶえ 》

※写真-01

※写真-02

函館市・垣ノ島遺跡で発掘された土笛型土製品で、 上写真が出土品下写真がレプリカです。 鳩の形に見え、鳩と交信したのか、 食糧として頂いた鳩の霊を弔う(とむらう)ために 作られたのかもしれません。

《 石笛~いわぶえ 》

※写真-03

自然に穴の開いたものと人工的に穴の開けられたものがあります。 函館市には谷地頭で発掘されたこのようなものが5000年前の遺物とともに 出土しており、 倍音の多い鋭い音も柔らかい音も出ます。 写真は日高で発掘され、函館市博物館に所蔵されているものです。 オカリナのような音がします。 現代では神道において祈りの前に吹くなど受け継がれています。

《 縄文太鼓~じょうもんだいこ 》

※写真-04

有孔鍔付土器に鹿などの革を張り、太鼓とした可能性も考えられています。

東京科学博物館の調査では、現代の若者は顎の噛む力が体重の半分程ですが、 縄文人は体重の2倍ほどあったということです。 そこから、体幹やあご、首の筋肉がその分強かったと想像されます。 そのような体格の人の声を想像すると、声帯を強靱に引っ張り続けることができたと考えられ、 倍音を強く出したり、動物や自然界ともその音域で 交信することが十分可能だったのではないかと私は考えています。

縄文時代は祈りの副産物として小さな音が現れたという可能性があり、 また、石笛は石臼の擦れる音や、石や木を削る作業の副産物として、 楽器の誕生以前に、 音やリズムが生まれたことも容易に想像できます。 人間が生きる中での「リズムや音」が、後の我々の音楽の原点となっているといえましょう。

黒船がもたらした音楽

函館は下田とともにペリー来航で開港となり、 1854年5月、 黒船が運んできた音楽がいちはやく上陸をしました。 この時の音楽は、大きく3種類に分類することが出来ます。

◆ 威風堂々の吹奏楽

ペリー艦隊は最新の楽器による吹奏楽で、それは日本政府高官を圧倒させました。 見たことのないような大きな楽器、ペリーは最新の音楽と楽器を黒船に乗せてきました。 その合奏は圧倒的なパワーで威圧しました。

◆ 讃美歌と葬送曲

黒船船員は必ず日曜日にはキリスト教の礼拝を行いそこで、祈りをささげ、 有名なルイ・ブルジョワのオールドハンドレッドなどの 賛美歌を歌い心の安息を得るようにしました。

仲間の船員が亡くなった場合も丁重に、正式なセレモニーで 葬儀を行い仲間の霊を弔いました。 この葬列で函館の元町で響いたのが ヘンデル作曲『サウル』「デッドマーチ」でした。

◆ 癒しの音楽

鼓笛隊によるかわいらしいアルプス1万尺の響きでは、 吹奏楽で圧倒された心を溶かしてしまうものでした。

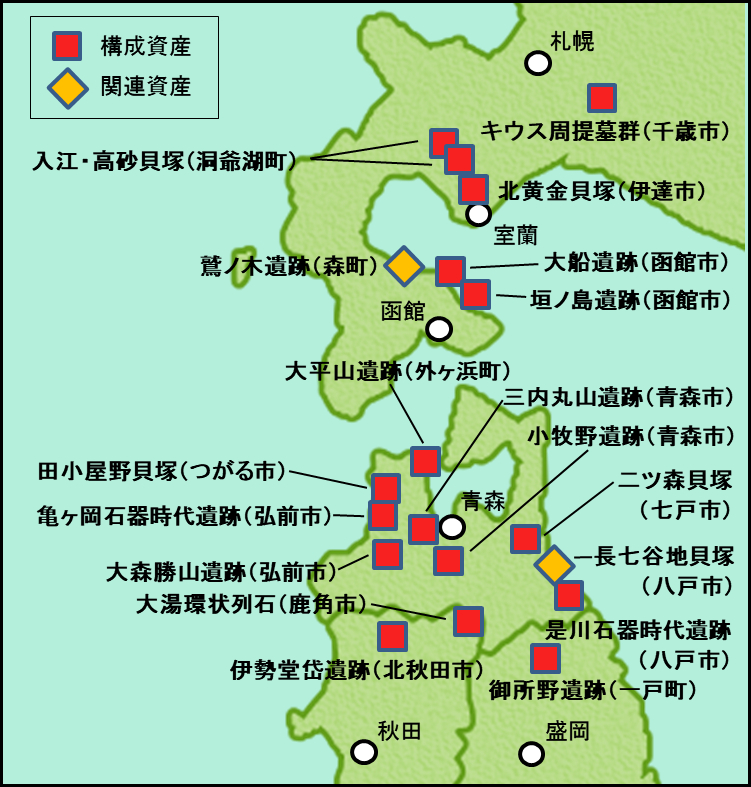

また、黒船にはプロ顔負けの船員による楽団がありました。 彼らは当時アメリカで大流行していたミンストレルショー(上図)を行い、 面白おかしい音楽や劇を上演しました。 それを演ずる船員も見る船員も長旅のストレスは解消され、 日本側の高官たちは、初めて見るエンターテイメントに 抱き合って喜んだのです。

※写真-5

※実際、函館沖停泊の黒船上にて開催されたミンストレルショーのプログラム

黒船は音楽の人の心に及ぼす力の大きさを熟知し、 役人や民衆の心をつかむ手段として大いにそれを利用しました。 そのためにこれほど豊かな音楽を船上に持ち、 それを日本にもたらしました。

教会音楽と音楽教育

日本で最初のロシア領事館が函館に置かれ、 ロシア正教会の聖堂ができたことで混声合唱、 西洋音楽発祥の地としての函館が誕生したことです。

ロシア初代領事が赴任したのは1858年の秋でした。 領事家族の他十数名が共に来日し、 日蓮宗の実行寺にロシア領事館と仮聖堂を設けました。 そしてその聖堂では11月14日(旧暦)に 日本で最初のロシア正教のいわゆる礼拝が行われました。

※写真-6

1861年函館に赴任した聖ニコライは聖歌指導を宣教と位置づけて、 厳しく・高度な指導を行いました。 文部省が音楽取調掛を設置(1879年・明治12年)する6年も 前から、函館では(明治6年に)すでに 本格的な音楽(音感)教育がはじめられていたことが 知られています。これが、函館が混声合唱発祥の地、 西洋音楽発祥の地先駆けの地と言われるゆえんです。

生きることと死ぬことが、現代よりもはるかに密接だったであろう

縄文の人にとって「生きることへの祈り」「死ぬことへの祈り」

「自然への祈り」の表現の副産物として音が生まれたようです。

音楽はどこの国においても祈りと密接に結びついて発展してきました。

たとえばグレゴリオ聖歌はローマ・カトリックの典礼音楽で、

西洋音楽の源です。このように祈りから西洋音楽は生まれました。

つまり、西洋音楽は祈りであり、願い・心そのものであります。

その西洋音楽は開港とともに函館、下田を一つの入口として

日本に伝えられ受け入れられました。

音楽の源が奇しくも縄文人の祈りの心と西洋音楽の祈りの心とを

同じく捉えるのは難しいことではないと考えます。

私たち音楽実践者は常に音楽の源を考え伝える者、

伝道者として有りたいと私は考えています。

函館の音楽遺産についての講演もさせていただいております。

ご希望の方はお問い合わせください。

(詳細は「演奏・講演依頼」)

【 写 真 引 用 】

写真-01 徳永自写

写真-02 徳永自写

写真-03 徳永自写

写真-04 徳永自写

写真-05 「開港と音楽」(函館メサイア教育コンサート実行委員会発行)より転載

写真-06 Wikipediaより引用(public domain)