ベートーヴェン「第九」は、西欧ばかりではない世界の多くの人々の

共感を呼び覚ましている稀有なクラシック音楽と言えます。

特定の宗教を意図せずに書かれたエキュメニカルシラーの詩だからこそ、

様々な国で様々な宗教の方々に愛好されている、と言えましょう。

ベートーヴェン「第九」は、西欧ばかりではない世界の多くの人々の

共感を呼び覚ましている稀有なクラシック音楽と言えます。

特定の宗教を意図せずに書かれたエキュメニカルシラーの詩だからこそ、

様々な国で様々な宗教の方々に愛好されている、と言えましょう。

「O Freunde, nicht diese Töne! 友よ、この音ではない!」というバリトンソロが

開口一番で歌う言葉は、何を意味しているのか。

「歓喜によす」と題するシラーの詩の前に、ベートーヴェンがわざわざ作詞を

して加えたのには何故だったのか不思議に思います。

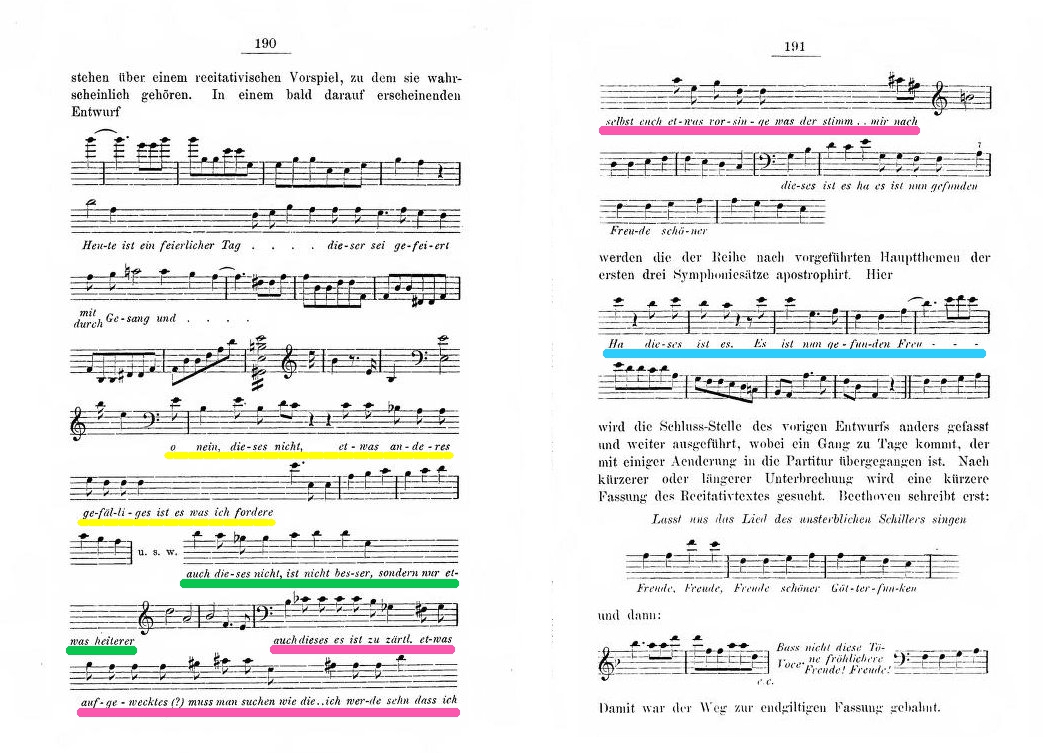

ベートーヴェン研究者のノッテボームが1872年の著した資料は、

ベートーヴェンがいつも携帯していたスケッチブックを研究したものです。

たとえば私たちにとって「第九」には合唱がついていて当たり前ですが、

じつはベートーヴェンは4楽章を声楽曲にするか、

純粋な器楽曲にするかでかなり迷っていました。

1823年6月か7月にまだ迷っていたことが伺えるメモがあります。

"Vielleicht doch dem Chor Freude schöner"

「もしかすると、やはり歓喜によすの合唱を」

とスケッチブックにメモられています。

どうしてそんなに迷ったかというと、シンフォニーは

純粋な器楽曲で声楽曲を入れることはそれまでにほとんどなかった、ということ。

そもそも「第九」はロンドンフィルハーモニーからの依頼であったこともあり、

イギリスからの依頼の作品にドイツ語のシラーの詩を使うことには躊躇があったということです。

第九交響曲完成が1824年2月ですから、このメモの後の秋ごろには、

シラーの詩を使った声楽曲にする決心をしたと想像されます。

その時点で1,2,3楽章は完成しており、それぞれの楽章と4楽章を、つまり、

純粋な器楽曲と声楽曲とを違和感なくつなげるためにベートーヴェンが

払った苦労は並大抵のものではなかったようです。

それも敬愛するシラーの偉大なる詩「喜びにをうたう」です。

最終的にベートーヴェンはシラーの詩の前半分弱を使いました。

詩は後半にも心を捉えて離さない内容が続きます。

そもそもシラーの詩は難解で強烈で、音楽をつけられる作曲家はほとんどいなかったわけですが、

この詩は後半にも心を捉えて離さない内容が続きます。

たとえば・・・

怨みも復讐も忘れよ

不倶戴天の敵も許そう、

敵を泣かすことも考えるな、

悔恨が彼の骨を噛むことも願うな。

貸しも借りも水に流そう

全世界は和解せよ

兄弟たちよーーー星空の上で

神はさばく、われわれはさばかずとも。

「喜びにをうたう」より

シラーは1785年にフリーメーソンの儀式のために「自由のために」を書いています。

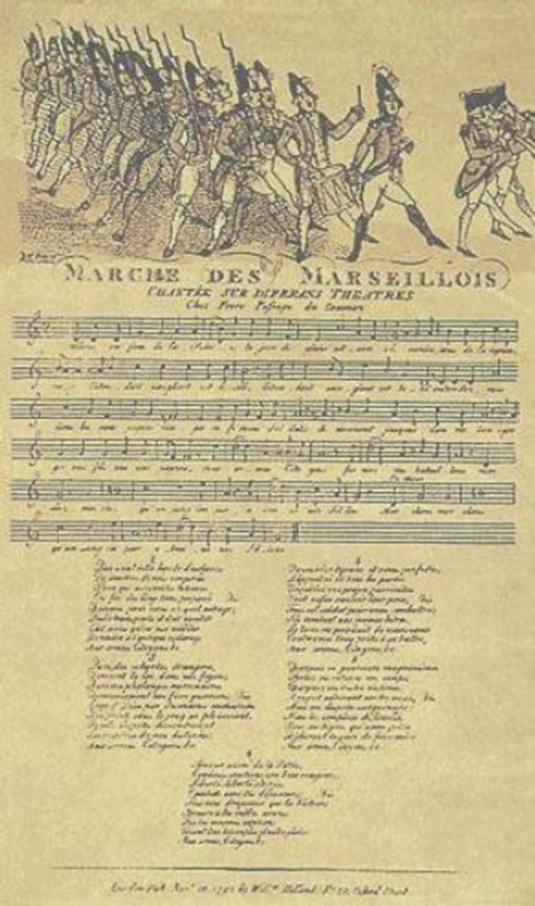

1787年に勃発したフランス革命が掲げた自由、平等、友愛の理念と合致したシラーのこの詩は、

フランス革命まっただ中のフランスに伝わり、流行し、人々は

ラ・マルセイエーズ(革命歌・国歌)の節にのせて歌いました。

それでシラーは、理由はわかりませんがテーマを自由から喜びに変えたということです。

この詩「An die Freude」に、ベートーヴェンは1790年前後に出会い、

それ以来心に温めていたようです。

4楽章の長い前奏で器楽によりレチタティーヴォが弾かれます。

ノッテボームの研究によれば、ベートーベンのスケッチではそこには歌詞が書き込まれています。

第一楽章のモチーフ後には、

第一楽章のモチーフ後には、

「あ、いや、これではない、私が気に入る少し違ったものを」

第二楽章のモチーフ後には、

「これも違う、良くない、いくらか快活になっただけかな・・」

第三楽章のモチーフ後には

「繊細すぎる、皆が真似て歌いたくなるものを聞かせたい」

その後、やはり楽器で歓喜の歌のメロディーが演奏されます。

そしてレチタティーヴォ

「おぉ、そうだこれだ、やっと見つけた・・」

その後しばらく楽器によって歓喜の歌が演奏されます。

スケッチでつけられていた歌詞は完成稿では消されました。

これも器楽から声楽曲へとつなげる苦労の賜だと考えられます。

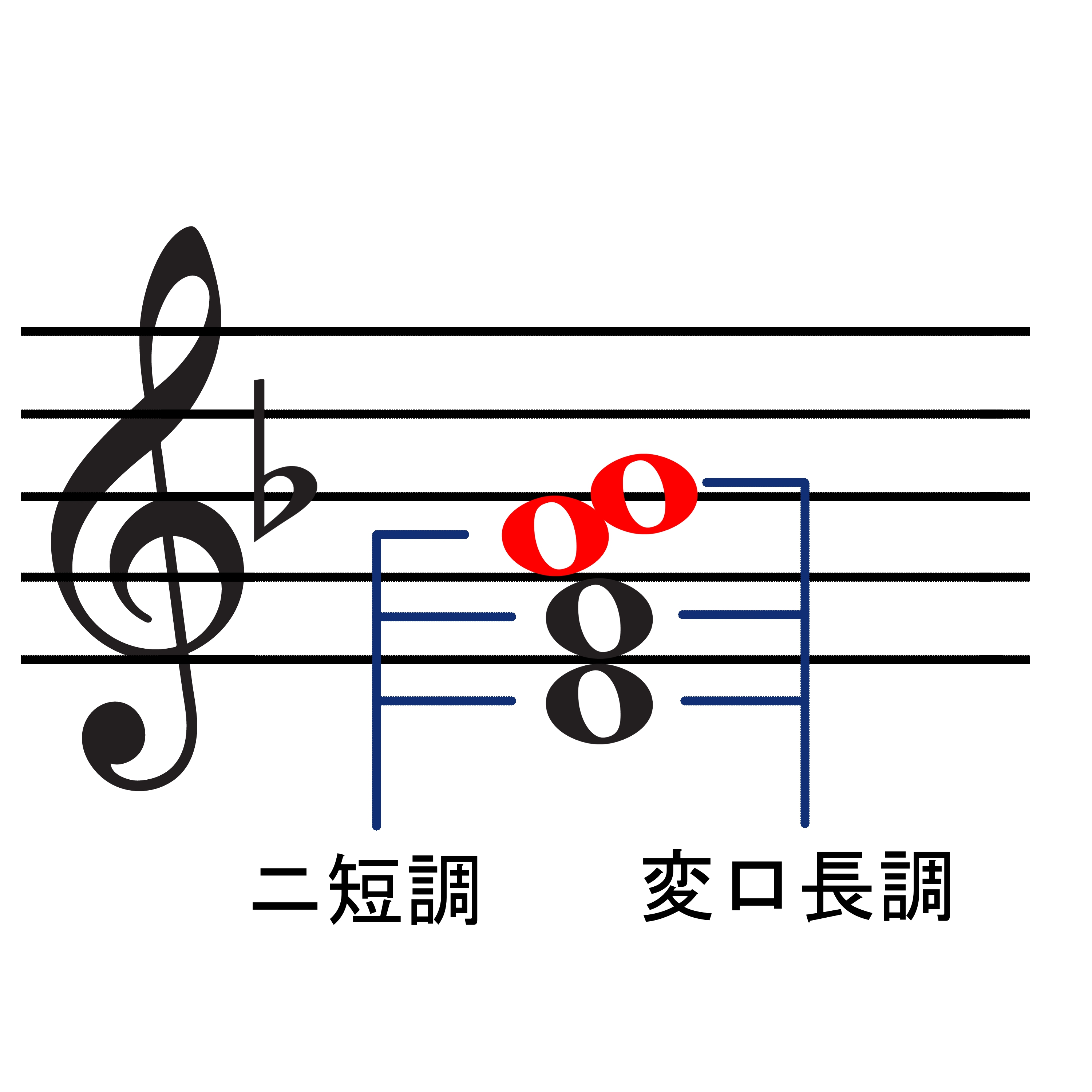

そして突如「恐怖のファンファーレ」と呼ばれる不協和音が鳴り響きます。

これは、実は第1楽章と第2楽章のニ短調の主和音と第3楽章の変ロ長調の主和音とを

重ねたものです。

そして突如「恐怖のファンファーレ」と呼ばれる不協和音が鳴り響きます。

これは、実は第1楽章と第2楽章のニ短調の主和音と第3楽章の変ロ長調の主和音とを

重ねたものです。

(図参照~赤音符「A」と

「B♭」がぶつかり不協和音となる)

交響曲第9番第4楽章の冒頭で使われている詩、

「友よ、この音ではない!」

O Freunde, nicht diese Töne! は、

その「恐怖のファンファーレ」を否定しているとされます。

この意味は二つあり、

一つは恐怖政治や戦争の否定です。

もう一つは、器楽だけの3つの楽章の響きではなく、

器楽と声楽の合わさった響きという宣言です。

こうしてベートーヴェンは純粋な器楽曲である3つの楽章と、 シラーの崇高な理念を歌う声楽曲としての壮大な4楽章をつなぐことに成功したのです。

徳永ふさ子

[ 参考文献 ]

ノッテボーム「ベートーヴェニアーナ」第2巻1970年 音楽之友社

[ 画像引用 ]

写真-01、02 Wikipediaより引用(public domain)